Druck-Version

Faktenwissen

Ein Modell zur Evolution der Mehrzeller

Über die Entstehung arbeitsteilig differenzierter mehrzelliger Organismen

Die Entwicklung der Mehrzelligkeit ist eines der faszinierendsten Kapitel der Evolution. Einzelne Aspekte - etwa die Evolution der Zelladhäsion (Wie tierische Zellen aneinander haften) - sind durch vergleichende Genomanalysen von Ein- und Vielzellern in ihren Grundzügen gut nachvollziehbar. Dessen ungeachtet bleibt die Frage, wie die Evolution der Vielzelligkeit, also der gesamte Entwicklungsweg zu höher organisierten Lebewesen, selektionstheoretisch erklärbar ist.

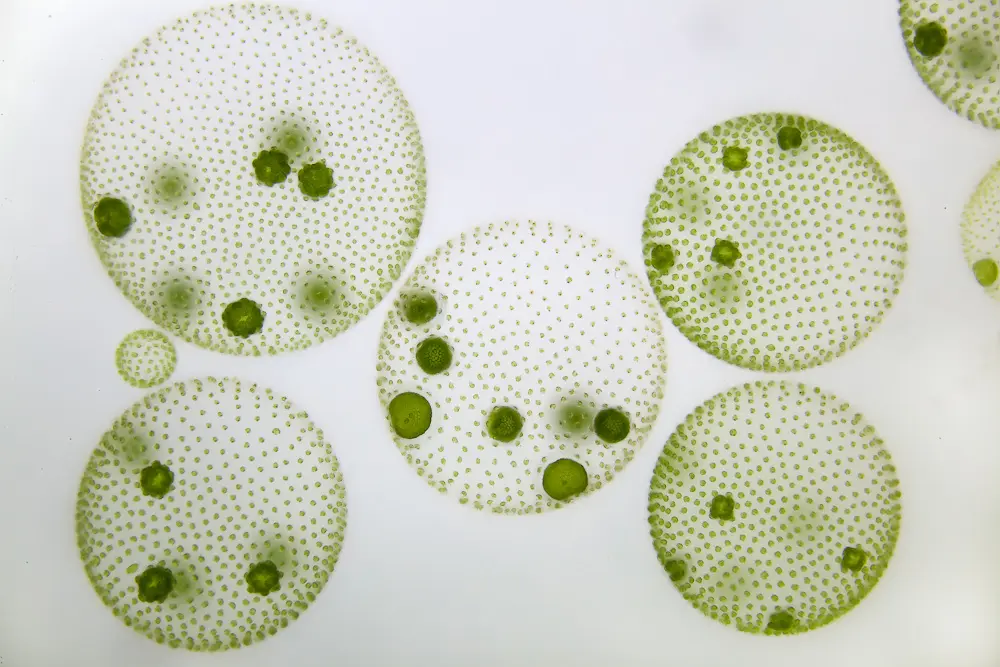

Titelbild: Kugeln mehrzelliger Grünalgen der Gattung Volvox. Die einzelnen Zellen von Volvox ähneln frappierend einzelligen Grünalgen der Gattung Chlamydomonas sowie den kugelförmigen Zell-Kolonien aus 4, 8, 16, 32 usw. Einzelzellen der Gattungen Pandorina und Eudorina. Daher gilt Volvox als Organismus nahe der Schwelle von der Ein- zur Mehrzelligkeit. Bildquelle: Frank Fox, Mikrofoto.de-volvox-8, CC BY-SA 3.0 DE.

Spieltheoretische Ansätze

Die Frage nach dem Selektionsvorteil stellt sich erst recht hinsichtlich der Kombination von Mehrzelligkeit und Zelldifferenzierung, die mindestens zwei Dutzend Mal in der Evolution entstanden ist. Dieses Phänomen beinhaltet nämlich, dass bestimmte Zellen aufgrund ihrer funktionellen Spezialisierung die Fähigkeit zur eigenen Fortpflanzung aufgeben. Dennoch stellt der differenzierte Gesamtorganismus einen evolutionär stabilen und offenbar vorteilhaften Zustand dar, in dem die reproduktiven Zellen keineswegs alle anderen dominieren.

Vor allem auf der Basis der Spieltheorie bemühen sich seit Jahren Mathematiker darum, die Entstehung kooperativen Verhaltens aus egoistischem Verhalten zu verstehen; das Buch von Martin A. NOWAK "Evolutionary Dynamics" (Harvard University Press, 2006) gibt davon einen beispielhaften Abriss. Es zeigt, wie fruchtbar diese Konzepte auf eine Reihe von Gebieten, bis hin zur Tumordynamik und Differenzierung menschlicher Sprachen, angewandt werden können. Dennoch bleibt der Einwand, dass diese abstrakten Modelle allenfalls ganz prinzipielle Bedingungen und Möglichkeiten herausarbeiten und für die Fragen der konkreten biologischen Evolution zu allgemein sind, um mehr als nur Hinweise geben zu können.

Zwar ist denkbar, dass in Zukunft mathematische Modelle in der Biologie einmal ähnlich zentral sein werden wie in der Physik, doch stellt die Komplexität biologischer Phänomene andere - und teils noch schwerer handhabbare - Herausforderungen an die Modellierung. Diese geht man zurzeit weniger durch neuartige mathematische Konzepte an als durch Versuche geschickter Modellierungen, die einerseits konzeptionell hinreichend detailliert, andererseits noch handhabbar und interpretierbar sind.

Will man also konkrete Fortschritte im Verständnis erzielen, so muss man die abstrakten wahrscheinlichkeits- und spieltheoretischen Ansätze konkretisieren, und zwar derart, dass die darin enthaltenen Parameter und Variablen als spezifische biologische Entitäten interpretierbar sind.

Neuartiger Ansatz zum Verständnis der Mehrzelligkeit

Für das Problem der multizellulären Arbeitsteilung wurde eine solche Analyse unlängst von Sergey GAVRILETS (2010), National Institute for Mathematical and Biological Synthesis, USA,) vorgelegt (PLOS Computational Biology, Juni 2010). Bisherige Erklärungsansätze basieren teils auf sog. "biased mutational mechanisms". Damit ist gemeint, dass Mutationen aus chemisch-physikalischen Gründen sowie aus funktionellen Konsistenzgründen alles andere als regellos und gleichmäßig übers Genom verteilt sind. Diese Prozesse begünstigen spontan, auch in Abwesenheit der Selektion, die Entstehung kombinierbarer genetischer Module, denen u.a. die Ausbildung verschiedener Zelltypen entsprechen kann.

Derartige Erklärungen vermögen jedoch nicht ganz zu befriedigen insofern, als man zum einen die Rückführung auf allgemeinere Prinzipien, in der Evolutionsbiologie also vor allem den Mechanismus der Selektion, vorziehen würde.

Des Weiteren wird beispielsweise in der Arbeit von WAGNER et al. (2007), in der die für die Evolution modularer Netzwerke verantwortlichen Mechanismen ausführlich diskutiert werden, der Schluss nahe gelegt, dass vermutlich nur ein Wechselspiel mit der Selektion letztlich die Prozesse hinreichend plausibel macht. Wichtig ist auch, dass die Dominanz des einen oder anderen Mechanismus im Prinzip zu unterschiedlichen, empirisch prüfbaren Voraussagen der Genomorganisation führen sollte.

Somit liegt eine Herausforderung in der Frage, ob man die multizelluläre Arbeitsteilung primär oder sogar alleine auf der Basis der Selektion verstehen kann, ohne die genannten Mechanismen überhaupt heranzuziehen. Es versteht sich von selbst, dass diese Entgegensetzung nicht rigoros sein kann, denn auch die Selektion operiert immer innerhalb von Strukturen, die notwendigerweise physischen und logischen Bedingungen genügen müssen, wenn sie von der Selektion verändert werden.

Zur Evolution der Mehrzeller: Charakteristika des Modells

1. Biologische Entsprechung

Die Analyse orientiert sich an den kugelförmigen Grünalgenkolonien der Gattung Volvox, die je nach Spezies Kolonien der Größe zwischen etwa zwei Dutzend bis einigen Tausend Zellen bilden können. Nur letztere zeigen eine vollständige Differenzierung in Körper- und Keimzellen (germ-soma differentiation), möglicherweise vor allem deshalb, weil nur solche Kolonien einen hinreichenden Unterschied zwischen innerer und äußerer Umgebung zeigen, der in der Folge regulatorisch bedeutsam werden kann.

2. Strukturgene und ihre Mutationen

Das Modell beinhaltet daher zwei Strukturgene, die im Extremfall (d.h. wenn jeweils nur eines von ihnen exprimiert ist) den beiden Zellsorten der Körper- und Keimzellen entsprechen. Jede einzelne Zelle ist durch die beiden Kenngrößen Vitalität und Fertilität gekennzeichnet. Diese werden von den Strukturgenen bestimmt, und zwar so, dass die Gene auf die entsprechende Eigenschaft einen positiven und auf die jeweils komplementäre Eigenschaft einen negativen Einfluss haben.

Das Ausmaß dieser Einflüsse ist mathematisch durch Koeffizienten wählbar. Beide Zelltypen können in Reinform einzeln nicht überleben, da Keimzellen nicht lebensfähig sind und Körperzellen sich nicht reproduzieren. Allerdings wäre es ohne weiteres denkbar, dass sie auch in einer Kolonie niemals als Reinformen vorkommen, falls der Besitz beider Eigenschaften für das Gedeihen der Kolonien unerlässlich ist.

Bei jeder Zellteilung sind die beiden Strukturgene zufälligen Mutationen unterworfen, deren Wirkung auf die phänotypischen Eigenschaften der Zellen im Wesentlichen einer Gaußschen Glockenkurve entspricht. Mit diesen Parametern ist ein Modell definiert, das man systematisch untersuchen und dessen Verhalten man mit den natürlichen Vorbildern vergleichen kann.

3. Vermehrung und Selektion

Die Vitalität einer Kolonie ergibt sich als Mittelwert der Vitalität der Einzelzellen und bestimmt im Zusammenspiel mit einer Maximalkapazität der Umwelt für die Anzahl von Kolonien (carrying capacity) die Wahrscheinlichkeit, dass die Kolonie bis zur Reproduktion überlebt. Die Vermehrung erfolgt, indem die Kolonie in Einzelzellen zerfällt, die dann wiederum entsprechend ihrer Fertilität "Keimzellen" für neue Kolonien sind. Bereits auf der Ebene der Kolonien ergibt die Analyse, dass die Selektion auf der Ebene der Einzelzellen die Fertilität und auf der Ebene der Kolonien die Vitalität bevorzugt, also ein Antagonismus vorliegt.

4. Regulatorische Gene

Bei Volvox carteri wurden drei regulatorische Gene identifiziert, von denen eines hauptsächlich die Zellgröße bestimmt (dieses bleibt der Einfachheit halber in der Modellanalyse unberücksichtigt, zumal der Erwerb unterschiedlicher Zellgrößen vermutlich einen nachgeordneten Schritt in der Evolution darstellt). Die beiden anderen regulatorischen Gene beeinflussen jeweils die Expression der Strukturgene, die in reiner Ausprägung die Differenzierung in Körper- und Keimzellen repräsentieren.

Im Modell erfolgt dies derart, dass jedes der beiden regulatorischen Gene das komplementäre Strukturgen herabreguliert und damit auch dessen Effekt "bremst". Aufgrund der antagonistischen Effekte der Strukturgene aufeinander führt dies allerdings zugleich dazu, dass der bremsende Effekt des komplementären Strukturgens auf das "eigene" Gen reduziert wird.

Die Expression der beiden regulatorischen Gene verteilt sich in der Population aller Zellen so, dass ein bestimmter Prozentsatz das eine Gen exprimiert und somit zukünftige Körperzellen darstellt, der restliche Prozentsatz das andere Gen exprimiert und somit später zu Keimzellen wird. Das Ausmaß der Expression kann innerhalb dieser beiden Zellsorten variieren.

Zur Verfeinerung des Modells werden die Vitalität der Keimzellen und die Fertilität der Körperzellen überdies mittels Faktoren gewichtet, die sich aus der Expression der jeweiligen regulatorischen Gene über eine Glockenkurve adjustierbarer Breite ergeben. Ferner sind analog den Strukturgenen auch die regulatorischen Gene Mutationen unterworfen. Bei Beginn der Computer-Simulationen wurden sie als abgeschaltet angenommen, so dass sich spezifische regulatorische Zustände und entsprechende Zelldifferenzierungen erst entwickeln mussten und nicht von vornherein angenommen wurden.

5. Ergebnis der Simulationen

Aus den umfangreichen Ergebnissen der Berechnungen seien an dieser Stelle nur die Hauptergebnisse angeführt; für Details und veranschaulichende Graphiken sei der Leser auf die Originalarbeit verwiesen.

Eine vollständige Differenzierung in Körper- und Keimzellen, ohne das Vorkommen von Zellen gemischten Typs, ergab sich nur unter bestimmten Bedingungen. Dazu gehörte zum einen, dass der wechselseitige negative Einfluss der Strukturgene auf die Ausprägung der komplementären Merkmale hinreichend stark ausgeprägt war (sufficiently strong trade-offs between somatic and reproductive functions).

Zum anderen war erforderlich, dass die negative Wirkung der Expression der regulatorischen Gene auf die Fitness hinreichend gering war (sufficiently low costs of developmental plasticity). Ebenso mussten die Mutationsraten der Gene einen Mindestwert überschreiten. Waren diese Bedingungen erfüllt, so reichte eine Zahl von etwa einer Million Generationen aus, um in den Populationen der Koloniezellen zu einer vollständigen, stabilen Differenzierung in zwei Zelltypen zu gelangen. Bei anderen Parameterwerten ergaben sich Kolonien, in denen mehr oder weniger viele Zellen mit instabiler Differenzierung vorlagen.

Fazit

Die Analyse von Sergey GAVRILETS zeigt beispielhaft auf, wie man durch ein mathematisches Modell, dessen strukturelle Besonderheiten sich eng an ein reales biologisches System anlehnen, zu allgemeinen Aussagen über evolutionäre Mechanismen gelangen kann. Zwar bedeutet mathematische Modellierung immer auch Vereinfachung - dies ist gerade ihre Essenz -, doch spricht die Analogie zu den Befunden bei Volvox für die Realitätshaltigkeit des Modells.

Ein wesentlicher Vorzug eines mathematisierten Modells liegt darin, dass es erlaubt, Parameterbereiche (in diesem Zusammenhang also biologische und ökologische Bedingungen) zu identifizieren, die notwendigerweise realisiert sein müssen, damit eine bestimmte Entwicklung zustande kommt. Dies ist ein zentrales Erfordernis dafür, von rein qualitativen Behauptungen zu empirisch prüfbaren Alternativen von Hypothesen fortzuschreiten, die verschiedenartigen Modellen oder sich ausschließenden Parameterbereichen innerhalb eines Modells entsprechen.

Da die Evolution im Großen naturgemäß nicht experimentell wiederholbar ist, stellen derartige Modelle die einzige Möglichkeit dar, den Stellenwert kausaler Mechanismen rational prüfbar zu eruieren und diese dadurch abzuwägen, dass man sie punktuell so gut als möglich an heute beobachtbare Phänomene ankoppelt.

Modellergebnisse der beschriebenen Art ohne präzise formulierte und belegte Kritik als "rein theoretisch", "spekulativ" oder "zirkulär" abtun zu wollen, hieße sich in der Evolutionsforschung eines zentralen - und zur Zeit für diesen Zweck einzig verfügbaren - Werkzeuges zu berauben. Auch hieße es, das Wesen empirischer Forschung auf ihrem heutigen Entwicklungsstand grundsätzlich misszuverstehen. So kann die kritische Bewertung und Überprüfung dieser Modelle unter anderem derart erfolgen, dass man strukturell anders geartete Modelle vorschlägt und prüft, inwieweit diese zu ähnlichen oder anderen Voraussagen führen, die man dann anhand lebender und fossil überlieferter Organismen testet.

Dazu gehört auch, eine Art von Sensitivitätsanalyse durchzuführen, indem man prüft, wie kritisch die Annahmen des Modells für das Ergebnis sind. Es versteht sich von selbst, dass Modelle der Evolution - sofern sie ernst genommen werden wollen - per definitionem empirisch ankoppelbare Mechanismen für die Genese beinhalten müssen, statt sich in einer Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten eines Ist-Zustandes zu ergehen, die immer je nach Kontext und Präzisierung beliebig nahe an Null gewählt werden können.

Besonders bemerkenswert an der Arbeit von GAVRILETS erscheint, dass die Kombination von Differenzierung und Mehrzelligkeit sich bereits auf der Basis eines Verhaltens der Zellen ergab, das keine explizite Kooperation beinhaltete. Es war also nicht die Annahme erforderlich, dass Zellen auf Nachbarzellen einen direkten Einfluss ausüben und somit die Entstehung von Clustern gleichartiger Zellen im Sinne eines bistabilen Verhaltens fördern.

Anders gesagt, die zwei Zellpopulationen - "Körperzellen" und "Keimzellen" - beeinflussen sich nicht genetisch, tauschen keine Botenstoffe aus, steuern nicht gegenseitig ihre Entwicklung. Die einzige Kopplung zwischen den Einzelzellen fand durch die Annahme statt, dass sich die Vitalität einer Kolonie als Mittelwert der Vitalitäten der Einzelzellen ergibt. In der Praxis kann man sich das beispielsweise so vorstellen, dass die "Keimzellen" von der Verdauungsarbeit oder der Fortbewegungsaktivität der "Körperzellen" nutznießen. Dies erscheint als schwächste Form der Interaktion, die denkbar ist. Ganz ohne Interaktion geht es ganz offensichtlich nicht, denn sonst läge ja per definitionem eine reine Population von Einzelzellen vor.

Im Modell war also somit die Selektion als zentraler Mechanismus am Werk. Allerdings beinhaltet die Mehrzelligkeit realer, höherer Organismen in der Regel eine größere Zahl differenzierter Zelltypen und daher auch eine größere Zahl entsprechender struktureller und regulatorischer Gene. Eine derartige Multiplikation von Möglichkeiten dürfte unter der Annahme einer extrem schwachen Kopplung zwischen den Zellen in der mathematischen Modellierung (und vermutlich auch in der Realität) eher in einen chaotischen Zustand münden. GAVRILETS' Analyse zeigt, dass die elementare Trennung in Körperzellen und Keimbahn ohne die Annahme einer direkten und expliziten Zellkommunikation und bei minimaler, wechselseitiger Beeinflussung möglich ist.

Es gibt also tatsächlich einen ersten, elementarsten Schritt zur Mehrzelligkeit, der ohne die Voraussetzung einer spezifischen Zell-Zell-Kommunikation rein auf der Basis der Summenfitness aller Einzelzellen zustande kommen kann, und zwar durch den klassischen Darwin'schen Mechanismus von zufälliger Variation und Selektion. Das Modell zeigt, dass dies im Prinzip unter realistischen Annahmen in realistischer Zeit funktionieren kann. Alles andere - Zellkommunikation, Spezialisierung im Stoffwechsel etc. - kann Zug um Zug danach erfolgen.

Es ist klar, dass dann, wenn Zellen einmal in einen Verbund getreten sind, die Entwicklung einer lokalen Kommunikation zwischen ihnen durch positive Selektion massiv gefördert wird. Daher ist die Annahme plausibel, dass auf der erreichten Basis Zug um Zug weitere Eigenschaften hinzu treten können. So werden eine zelluläre Kommunikation sowie räumliche, chemisch und mechanisch differenzierte Wechselwirkungen die Entwicklung vielzelliger Komplexität begünstigen und einem irregulären Zustand entgegen wirken.

Nach allen Erfahrungen mit der mathematischen Analyse vernetzter Systeme steht nämlich zu erwarten, dass bei kommunizierenden Zellen bereits wesentlich schwächere als die hier angenommenen Eigenschaften ausreichen, um stabile, reproduzierbare Differenzierungen hervorzubringen. Dass Adhäsions- und Strukturproteine auch kommunikative Aufgaben haben - von den schwer fassbaren, doch belegbaren mikromechanischen Einflüssen der Zellumgebung ganz abgesehen - schließt an dieser Stelle den Kreis zum oben erwähnten Beitrag über die Evolution der Zelladhäsion. Daher wäre in einem der nächsten Schritte zu prüfen, inwieweit direkte zellkommunikative Faktoren in ein Modell der beschriebenen Art eingebaut werden können - soweit dieses dann noch numerisch handhabbar und inhaltlich interpretierbar bleibt.

Literatur

GAVRILETS, S. (2010) Rapid transition towards the division of labor via evolution of developmental plasticity. PLoS Comput Biol 6(6), e1000805. doi:10.1371

HALLEY, J.D. & WINKLER, D.A. (2008) Classification of emergence and its relation to self-organization. Complexity 13, 10–15.

Autoren: Rudolf A. Jörres & Andreas Beyer